7月29日上午,永利yl23411no1举办“玛珈山名家论坛”系列学术讲座暨2025年永利yl23411no1“AI+低空技术与工程”研究生暑期学校报告,邀请西北工业大学航空学院教授周生喜老师带来“非线性振动能量俘获系统的设计、建模及分析”专题报告。

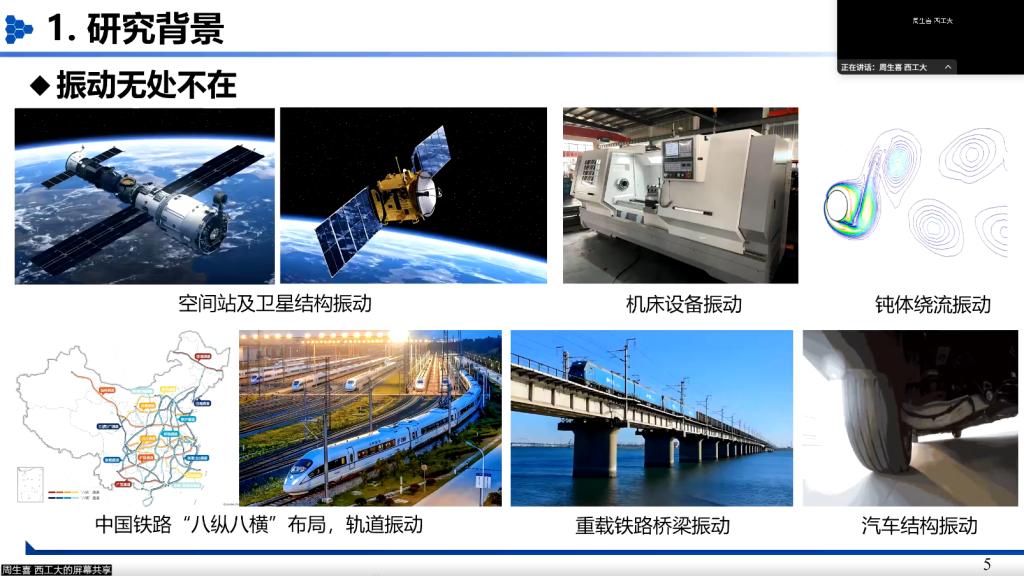

报告开场,周生喜围绕“能量俘获”这一前沿主题,系统梳理了其背景与工程价值。他指出,能量俘获是将环境中的能量(如振动能、波浪能、光能等)转化为可用电能的重要技术,尤其在自供电传感器、桥梁监测、航天装备等领域展现出广阔应用前景。通过引入非线性动力学特性,该技术在响应频带和能量转化效率方面显著优于传统线性系统,为构建高效、可持续的微型供能系统奠定基础。

聚焦非线性振动系统的设计与建模,周生喜深入讲解了单稳态、双稳态、三稳态等多种系统形式,详细解析其能量俘获机制及工程适配性。他指出,非线性系统因具备多解性和复杂动力学特征,需结合数值仿真与实验验证手段,确保系统稳定性与可控性。以轨道交通场景为例,周生喜展示了基于车轨耦合模型开发的大型振动能量俘获装置,其实验功率可达几十瓦,未来目标提升至百瓦量级,为铁路基础设施中的低功耗设备提供可靠电源支持。

在谈及流体激励下的能量俘获技术时,周教授结合涡激振动、颤振等典型工况,分享了团队通过非线性磁力调控显著提高能量俘获效率的研究成果。实验结果显示,在相同风速下,系统可能呈现多解现象,高轨道响应更有利于获取能量,体现出非线性设计的优势。

此外,周生喜还重点介绍了能量俘获系统中的接口电路设计创新,包含自供电开关电路和基于LTC芯片的高效整流模块,成功实现了交流向稳定直流的转换,满足传感器等低功耗终端的用电需求,推动了能量俘获系统的实用化落地。

在报告尾声,周生喜展望了能量俘获技术在医疗装备(如心脏起搏器)、航天装备、水下机器人等高端装备中的应用潜力,并鼓励现场师生积极参与该领域研究,探索跨学科合作与工程转化新路径。交流环节气氛热烈,围绕非线性建模方法、能量转换效率、系统长期稳定性等问题展开深入讨论,周生喜耐心回应,激发了现场浓厚的科研兴趣与思维碰撞。

此次报告,周生喜以深厚的理论造诣与丰富的工程实践,带领师生深入了解非线性振动能量俘获系统的最新进展与应用前景。不仅拓展了学院师生的科研视野,也为今后在智慧基础设施、智能传感器等方向的创新研究提供了理论基础与实践参考,进一步助力学科建设与前沿突破。

【周生喜,西北工业大学航空学院教授、博导,入选国家级青年人才(2020年度)、爱思唯尔中国高被引学者(力学)、全球前2%顶尖科学家榜单、ScholarGPS 2024全球前0.05%顶尖科学家榜单-近五年榜等,主要从事振动能量俘获、非线性动力学、航空结构振动控制等研究,相关成果及学术观点发表在Joule、MSSP、JSV、CNSNS等期刊。主持国家重点研发计划(青年科学家项目)、国家自然科学基金等项目,担任中国振动工程学会理事及副秘书长、ASME Energy Harvesting Technical Committee委员,担任《ASME Journal of Computational and Nonlinear Dynamics》和《Mechanical Systems and Signal Processing》期刊副主编(Associate Editor)、《Smart Materials and Structures》和《飞行力学》期刊编委等,获中国振动工程学会科学技术奖一等奖(R1)、中国产学研合作促进奖(个人)等。】