7月30日下午,永利yl23411no1举办“玛珈山名家论坛”系列学术讲座暨2025年永利yl23411no1“AI+低空技术与工程”研究生暑期学校报告,邀请华电科工股份有限公司正高级总工程师赵迎九带来“海上水风光一体化开发与新型电力系统建设”专题报告。

报告开场,赵迎九以“海上水风光一体化开发与新型电力系统建设”为主题,系统梳理了我国海洋可再生能源的发展现状与战略布局。他指出,随着国家“十四五”规划和2035年远景目标的提出,海洋能源开发已成为推动绿色低碳发展的关键一环。当前,东部沿海海上风光一体化的规模化开发正逐步改变传统“西电东送”的能源格局,标志着我国能源结构正加速迈向零碳化和电气化新阶段。

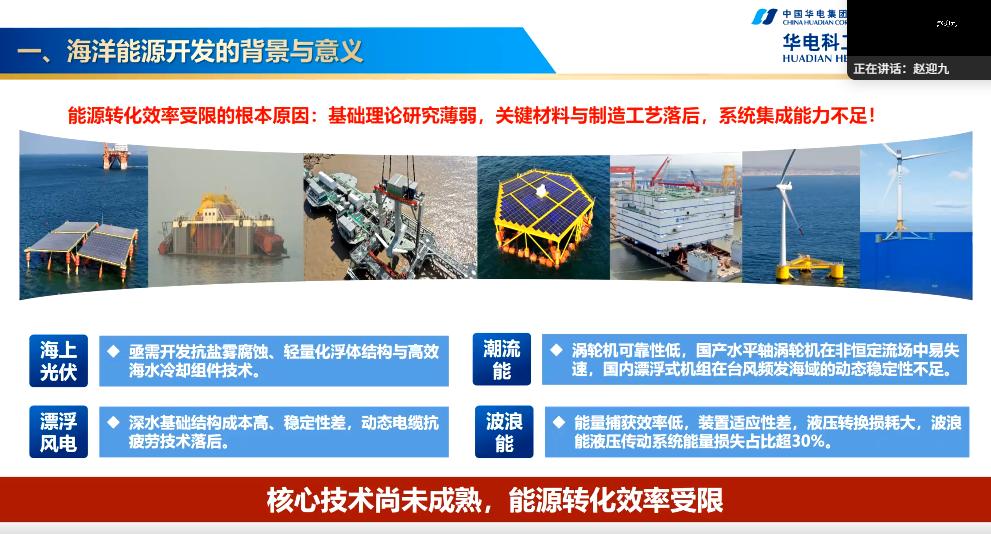

聚焦海洋可再生能源的开发现状与技术挑战,赵迎九深入解析了海上风电、海上光伏、波浪能、潮流能等多类能源形式的资源储量与利用水平。他指出,我国海洋能源理论储量超12亿千瓦,但整体开发率偏低,其中海上风电虽已达4300万千瓦、位居全球首位,但仍不足开发潜力的2%。相较之下,波浪能、潮流能等仍处于早期示范阶段,技术成熟度与经济性有待提升。在此背景下,海洋极端环境所带来的结构强度、抗腐蚀和维护难题亟需通过技术创新突破。

在海上风电发展方面,赵迎九强调当前产业正由近海向深远海延伸,风机大型化、基础结构多样化和漂浮式技术成为发展重点。他介绍了风浪流耦合设计、软地基适配、缩短施工窗口期等关键突破,有效应对强台风与海洋施工环境的挑战。与此同时,海上光伏面临台风、高盐雾腐蚀等严苛条件,现阶段仍处于试验验证阶段,亟需提升经济性和系统稳定性。

赵迎九进一步介绍了波浪能与潮流能技术的最新进展。他指出,波浪能设备包括震荡水柱式、聚波越浪式、震荡体式等形式,转化效率可达15%-20%,但商业化瓶颈仍是成本偏高。潮流能因其发电机制与风电相似,具备良好发展潜力,当前国内最大单体平台已实现37%的效率,但整体建设成本仍需显著下降。

在探讨多能融合与未来发展路径时,赵迎九提出“海上能源岛”“风光同场”“风光氢储一体化”等创新开发模式,强调需从制氢、储氢到海水淡化等多元化应用协同推进。他分享了华电科工提出的多能互补战略框架,涵盖漂浮式风电、海上光伏、波浪能与氢氨醇合成及储能系统一体化布局,推动构建海上多源协同的智能能源网络。

报告尾声的交流环节气氛热烈,参会人员围绕深远海漂浮技术、波浪能设备造价与效率优化等问题踊跃提问。赵总工以翔实的数据和丰富的行业经验回应大家关切,并指出,渤海湾更适宜固定式风电布局,深远海发展则需聚焦漂浮技术突破;波浪能设备未来应将单位成本从当前每千瓦10–20万元降低至1万元以内,同时提升能量捕获效率至20%以上。

此次专题报告,赵迎九以深刻的产业洞察与翔实的数据支撑,为学院师生全面呈现我国海洋可再生能源开发的全景图谱,不仅拓展了大家对“水风光一体化”及“新型电力系统”的认识深度,更激发了对绿色能源发展路径的深入思考,为学校在能源工程、智能电网、海洋装备等方向的研究提供了新启发与新动力。

【赵迎九,正高级工程师、华电科工股份有限公司总工程师、华电蓝科科技股份有限公司董事长、中国电机工程学会海上风电技术专业委员会专家委员、中国重型机械工业协会专家委员会副主任委员。获国务院政府特殊津贴、中国产学研合作创新人物、中国工程焊接协会杰出贡献奖、丰泽人才等殊荣。主持课题获中国电力科学技术进步一等奖,并荣登2023年国家科技进步奖一等奖榜单。主持研发的系列核心装备,成功突破多项“卡脖子”技术与材料瓶颈,相关成果荣获北京市国际首创产品称号,并有多项研发成果入选工信部、国资委、中国机械工业联合会首台(套)装备及创新成果目录,累计获授权国内发明专利93项,国际发明专利12项。】